全てのブログ

ハチ北旅館街 宿泊やレンタルショップのガイドマップ2024/12/13

2024-25年シーズンパンフレット 配布中です!

ハチ北スキー場旅館街の情報や、レンタルショップやレストランなども掲載しております。

ぜひご覧ください!(画像をクリックで拡大)

各旅館の詳細やご予約方法などは、香美町観光ナビをご覧ください!

お問い合わせ

ハチ北観光協会

TEL:090-5005-1822(8:00〜17:00)

e-mail:info@hachikita.green

連休の予定、決まりましたか?グリーンパークハチ北、今ならまだ空いてます!2024/06/26

連休の予定、決まりましたか?

いまならまだグリーンパークハチ北、空いてます🌳🌳🌳

熱くなることを予想して、下界から脱出🏃♀️

高標高の森の中で涼しくキャンプはいかがでしょうか🏕️

ホタルもちょうどいい時期かも…🤫💫

みなさんのご予約をお待ちしております🌿

ご予約はなっぷ [https://www.nap-camp.com/hyogo/13005]

からどうぞ👍

🌿〜🌼〜🏕〜🕊〜🍃〜✨〜🌳〜⛺️

キャンプサイトの空き状況など、

お気軽にDMやお電話でお問い合わせください🙋♀️

【ハチ北観光協会】

〒667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹15-1

0796-96-0732(8:00〜17:00)

ハチ北観光協会

🌿〜🌼〜🏕〜🕊〜🍃〜✨〜🌳〜⛺️

インスタフォローもお忘れなく💁♀️

@greenpark.hachikita

🌿~🌼~🏕~🕊~🍃~✨~🌳~⛺️

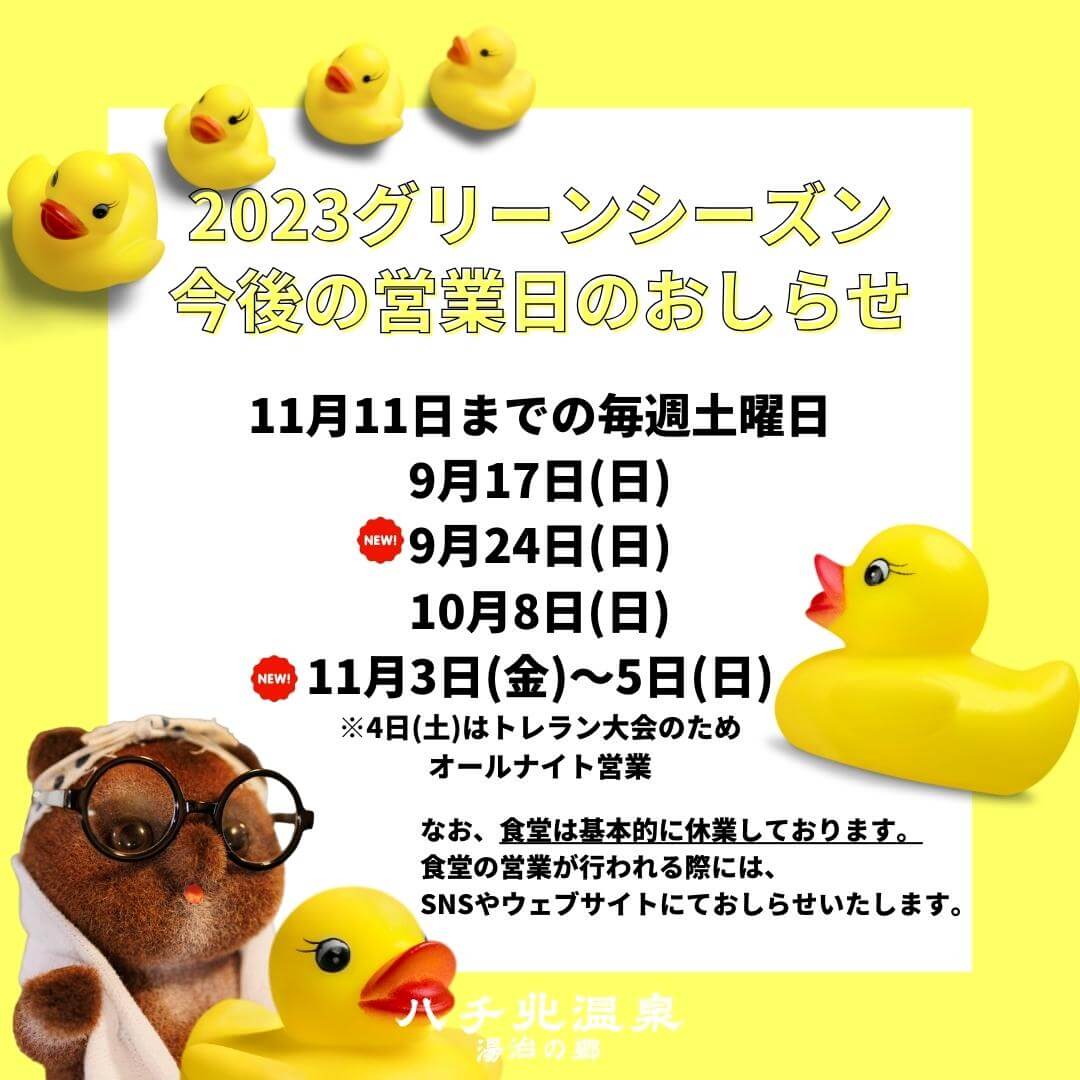

ハチ北温泉 湯治の郷 GW期間中の営業について2024/04/18

ゴールデンウィーク中のハチ北温泉・食堂の営業時間は、

🌟4月27日(日) 12:00~20:30

🌟4月28日(日)~5月5日(日) 11:00~20:30

🌟5月6日(月) 11:00~17:00

を予定しております。

また、その後のグリーンシーズンの営業につきましては、

基本的には下記の時間帯を予定しております。

♨️ 温泉 ♨️

土曜 12:00~20:30

日曜 11:00~17:00

🍴 食堂 🍴

日曜 12:00〜17:00

営業日時は変更になる可能性がございます。

必ず公式SNSや公式WEBサイトをご確認の上ご来館くださいませ。

グリーンシーズンのハチ北温泉 湯治の郷も、

いっそうのご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

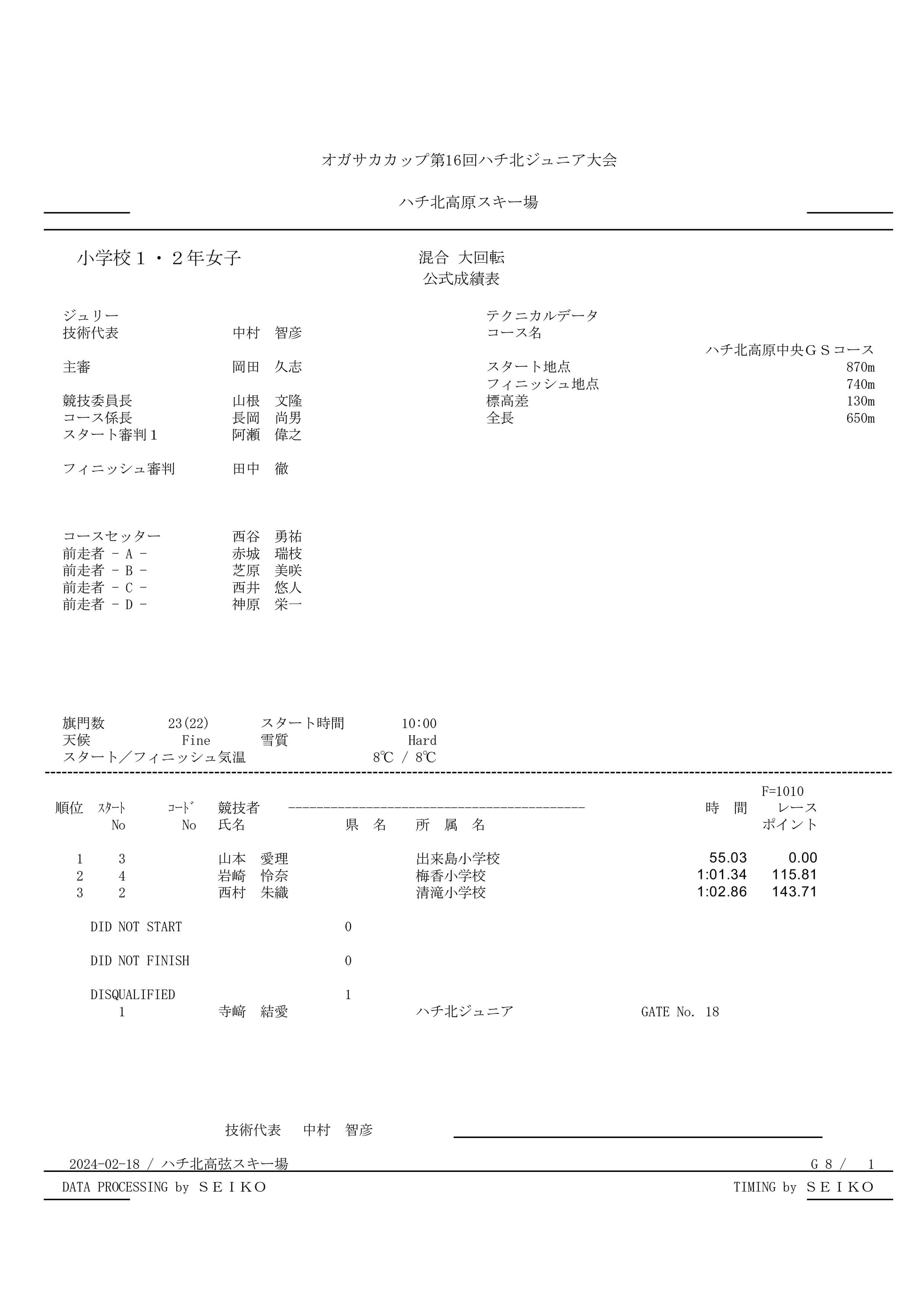

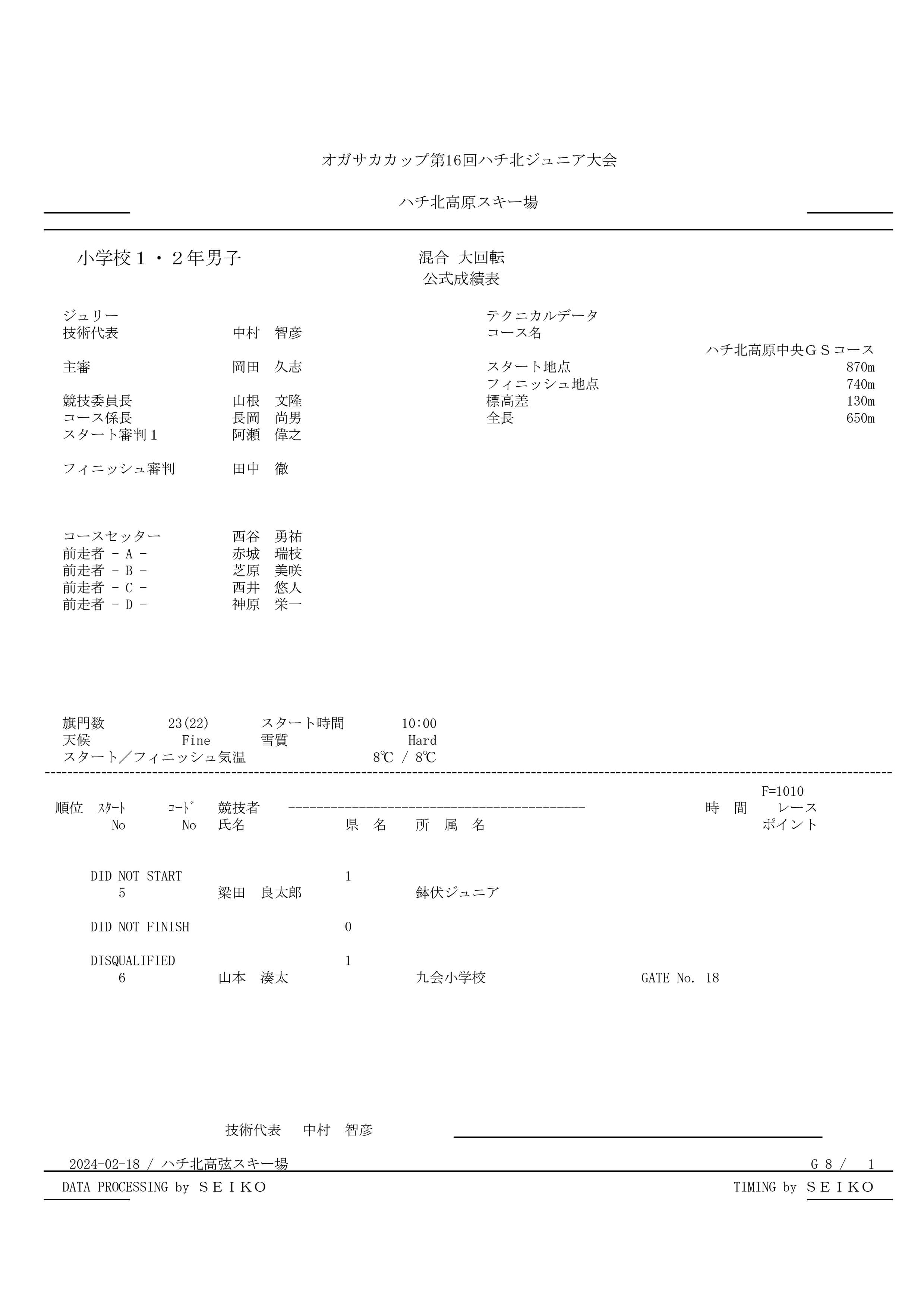

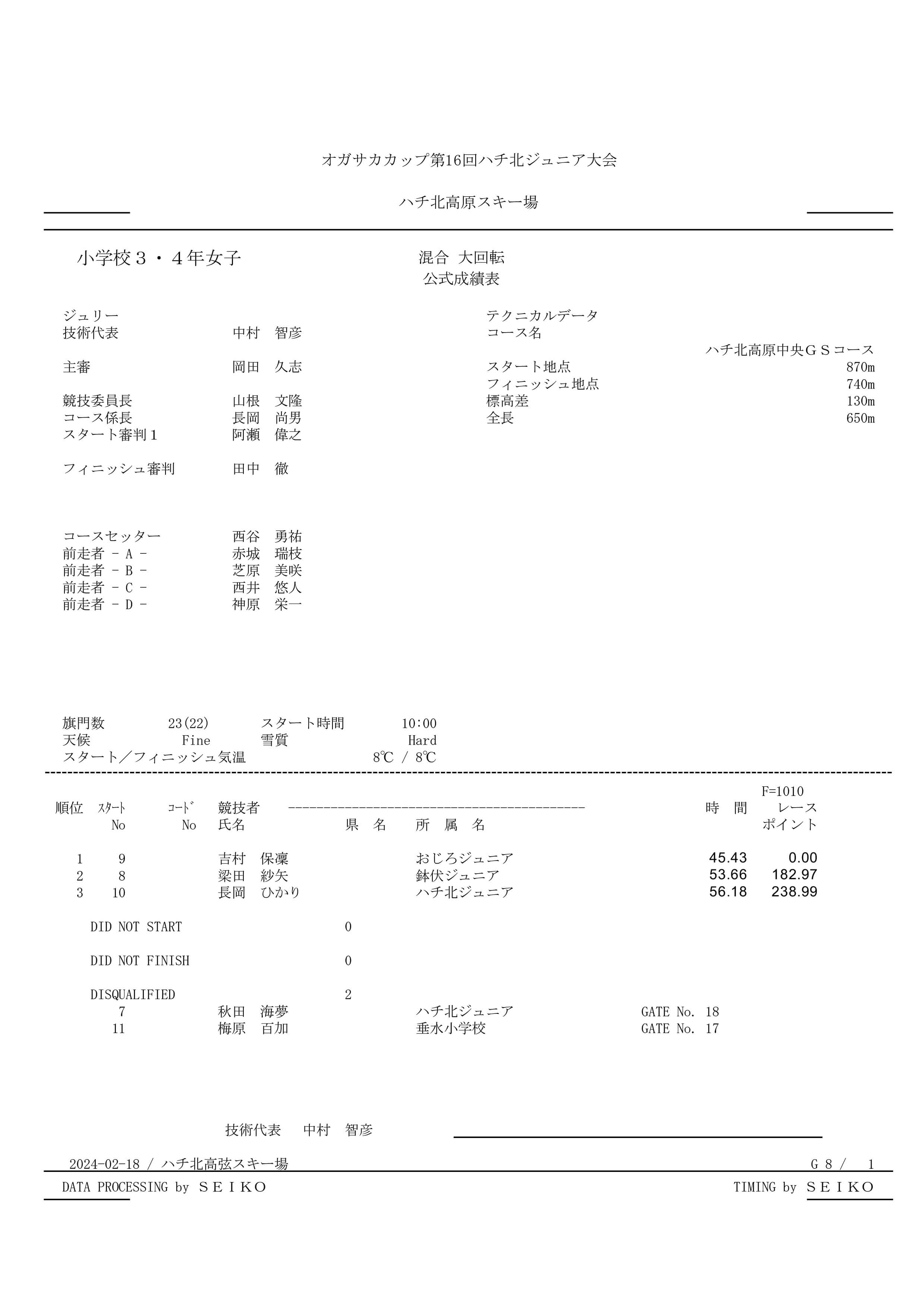

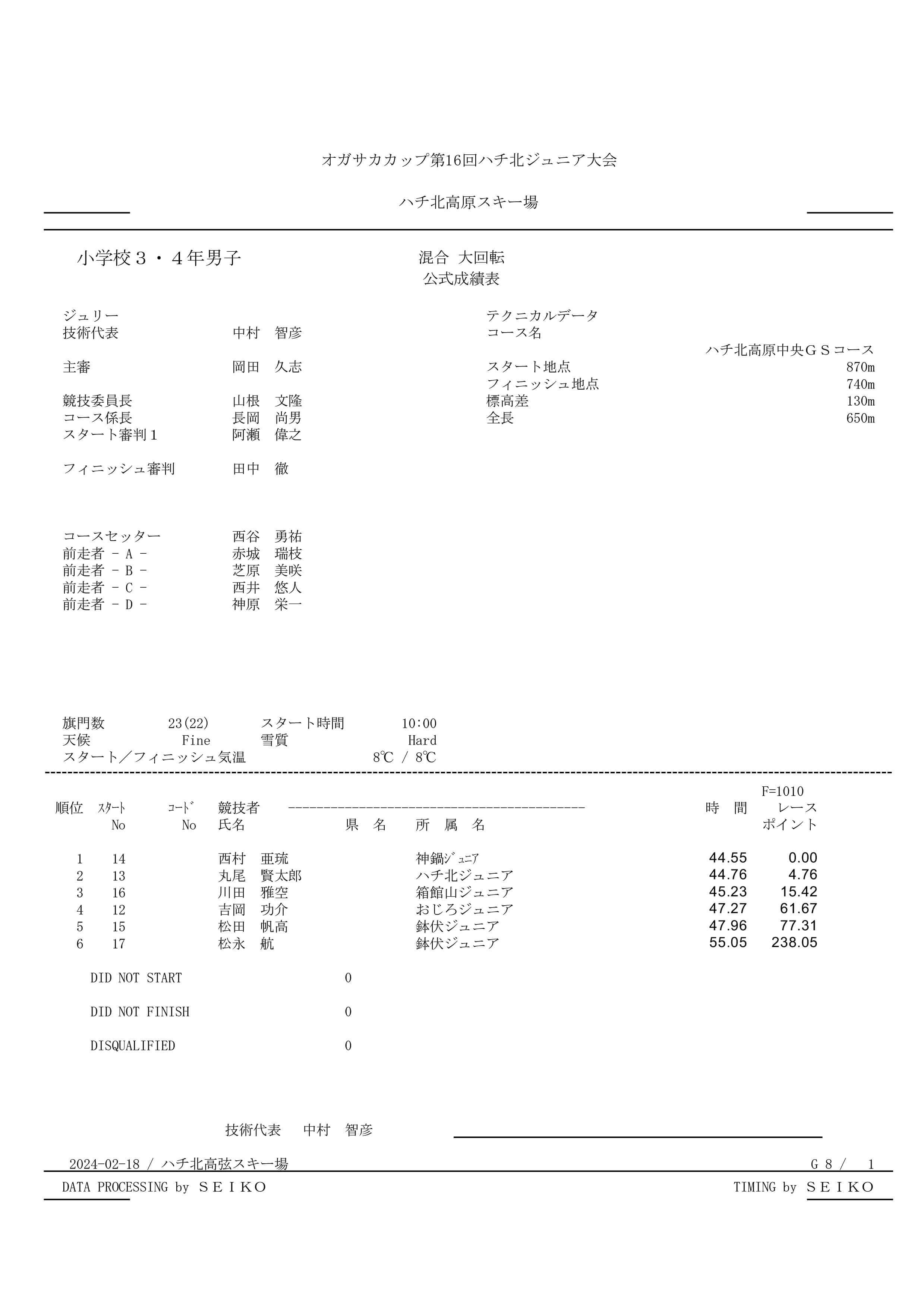

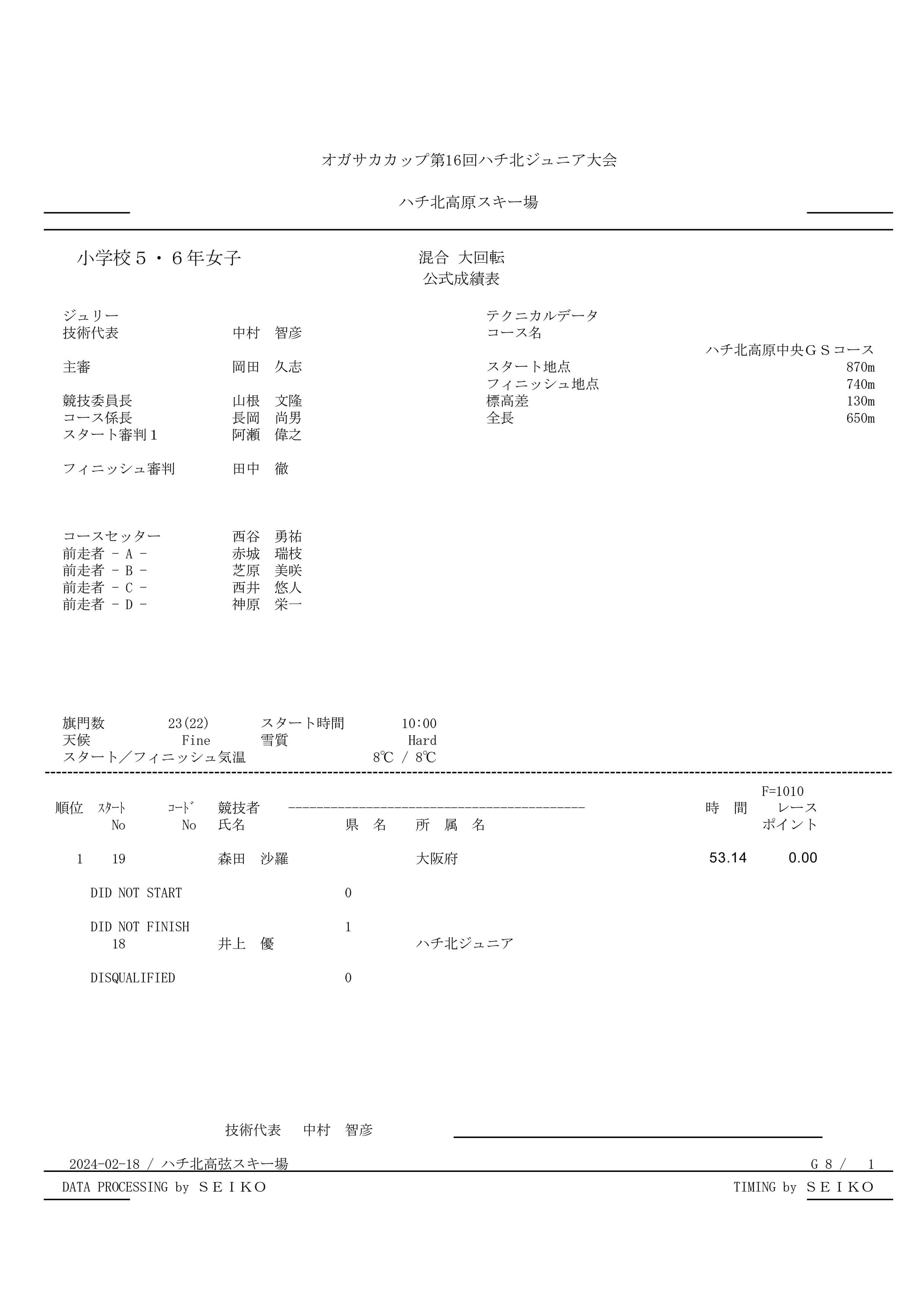

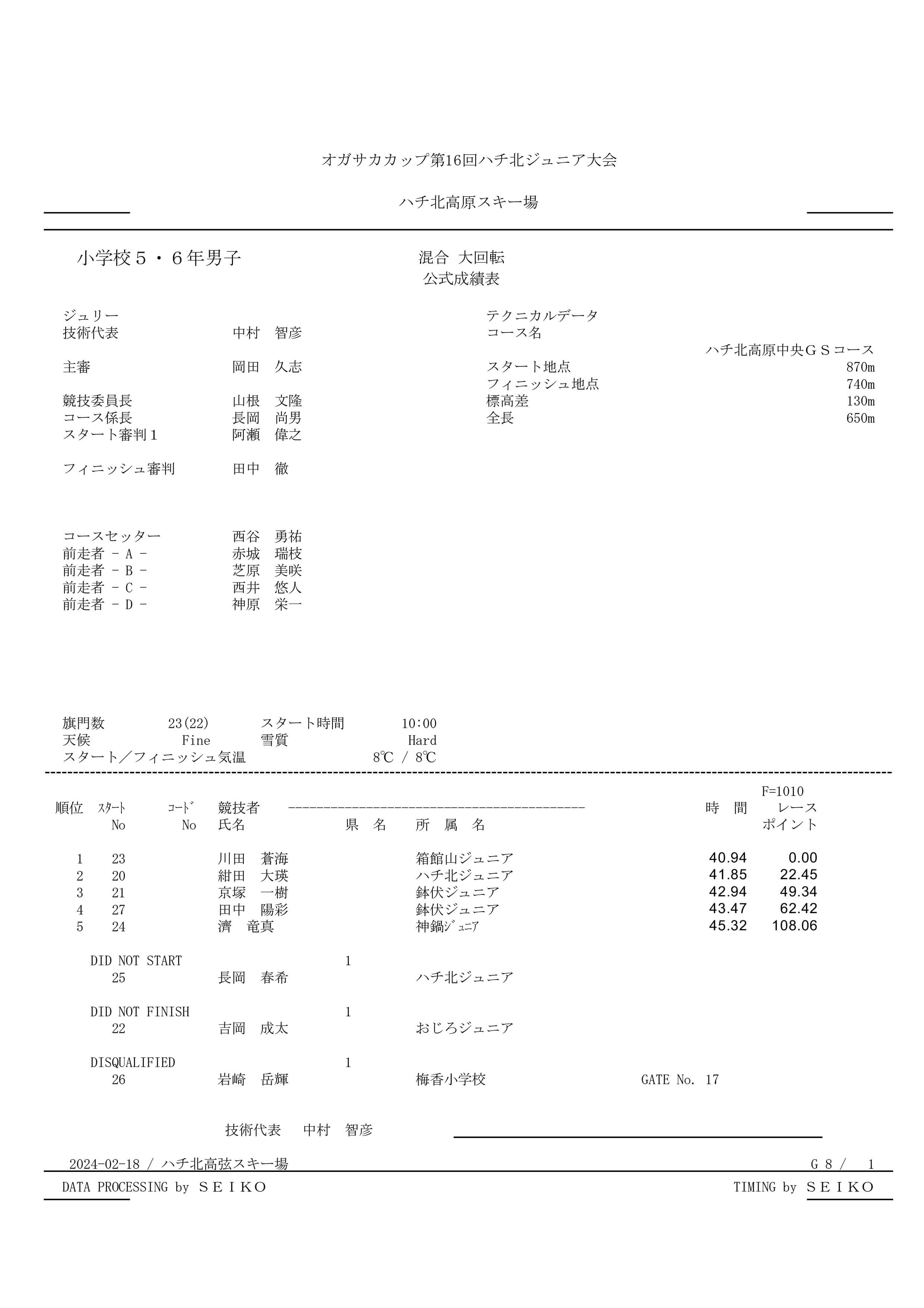

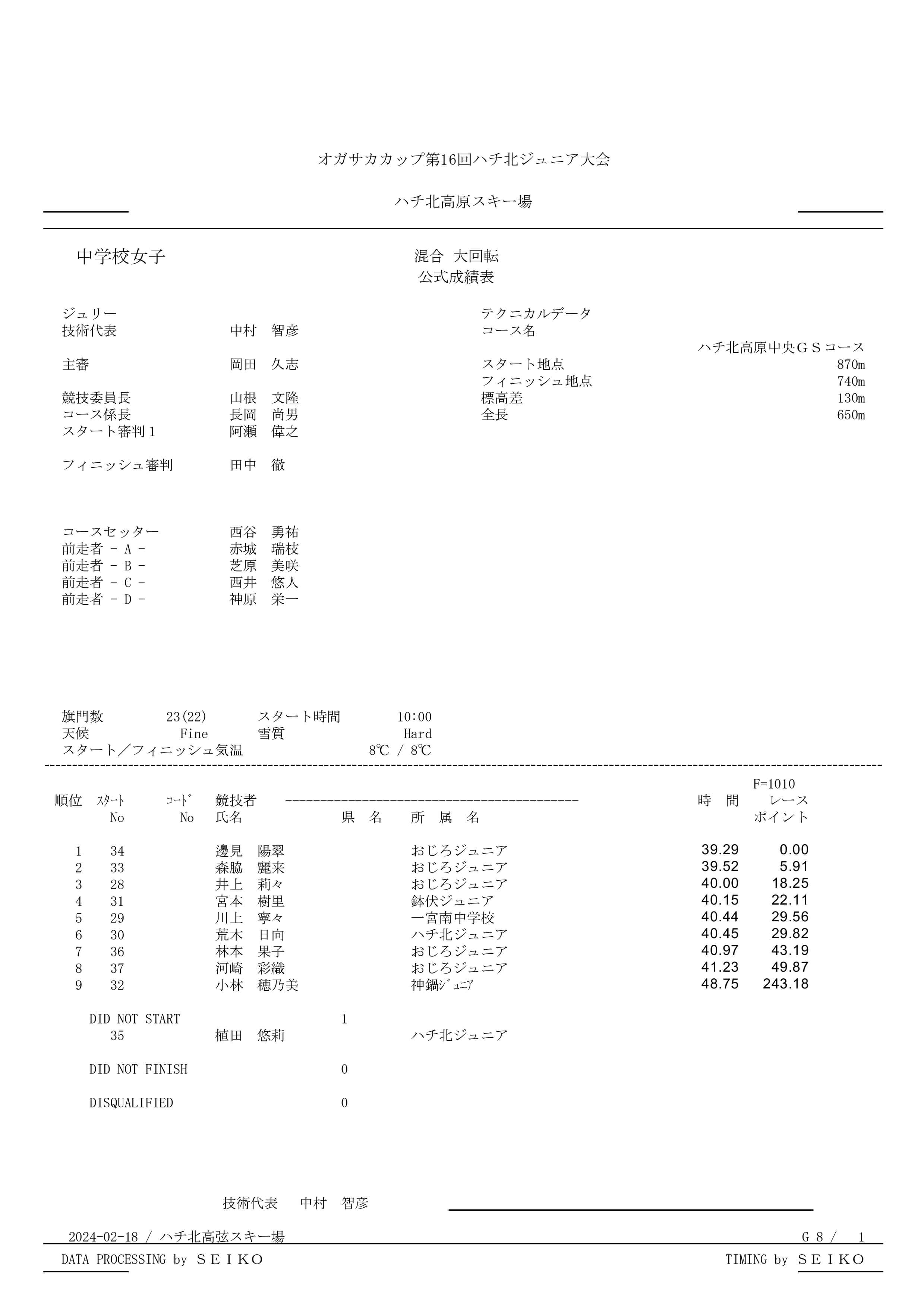

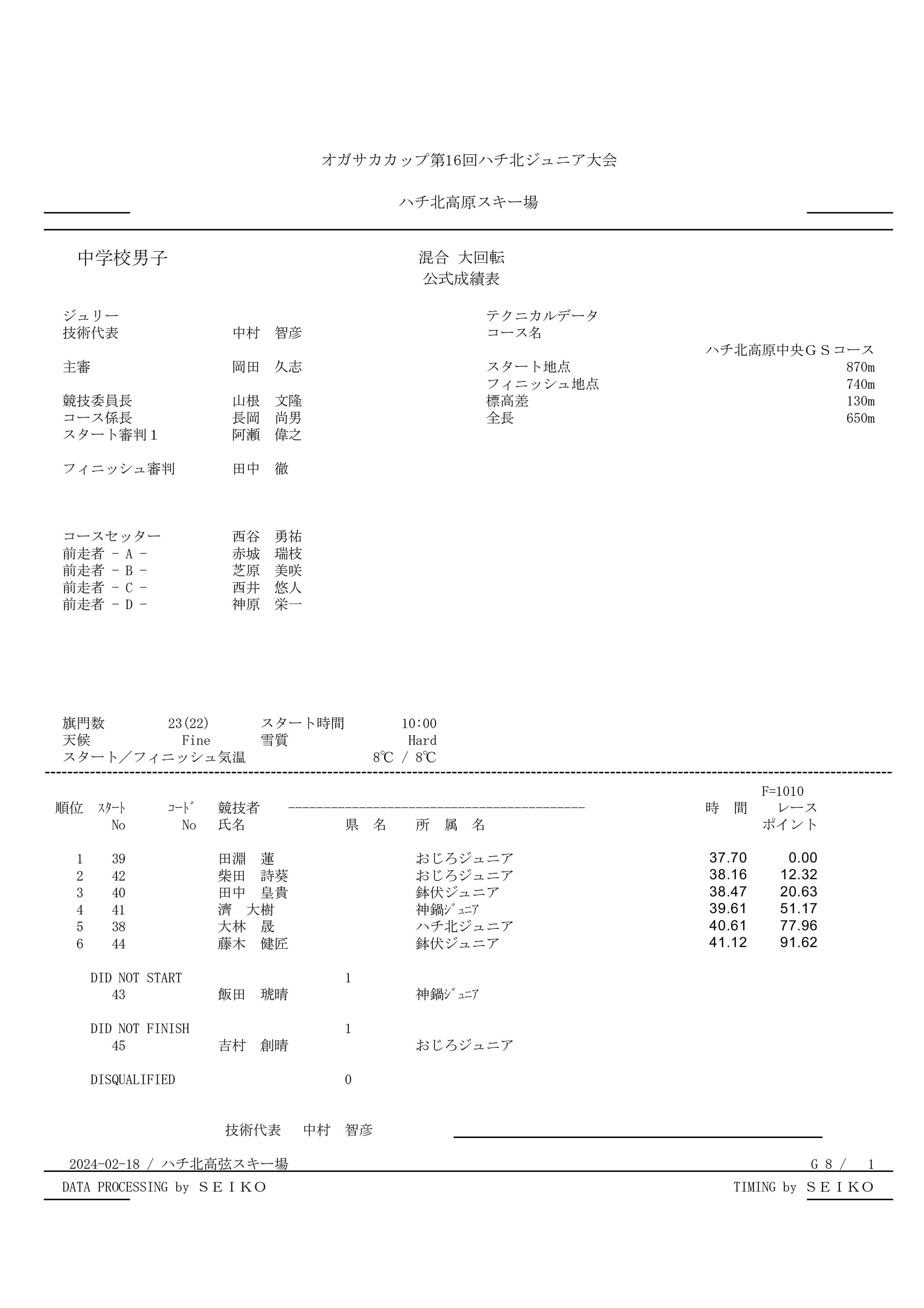

【結果発表】オガサカカップ第16回ハチ北ジュニア大会 2024年2月18日2024/02/18

2024年2月18日 ハチ北高原スキー場

オガサカカップ第16回ハチ北ジュニア大会

結果発表

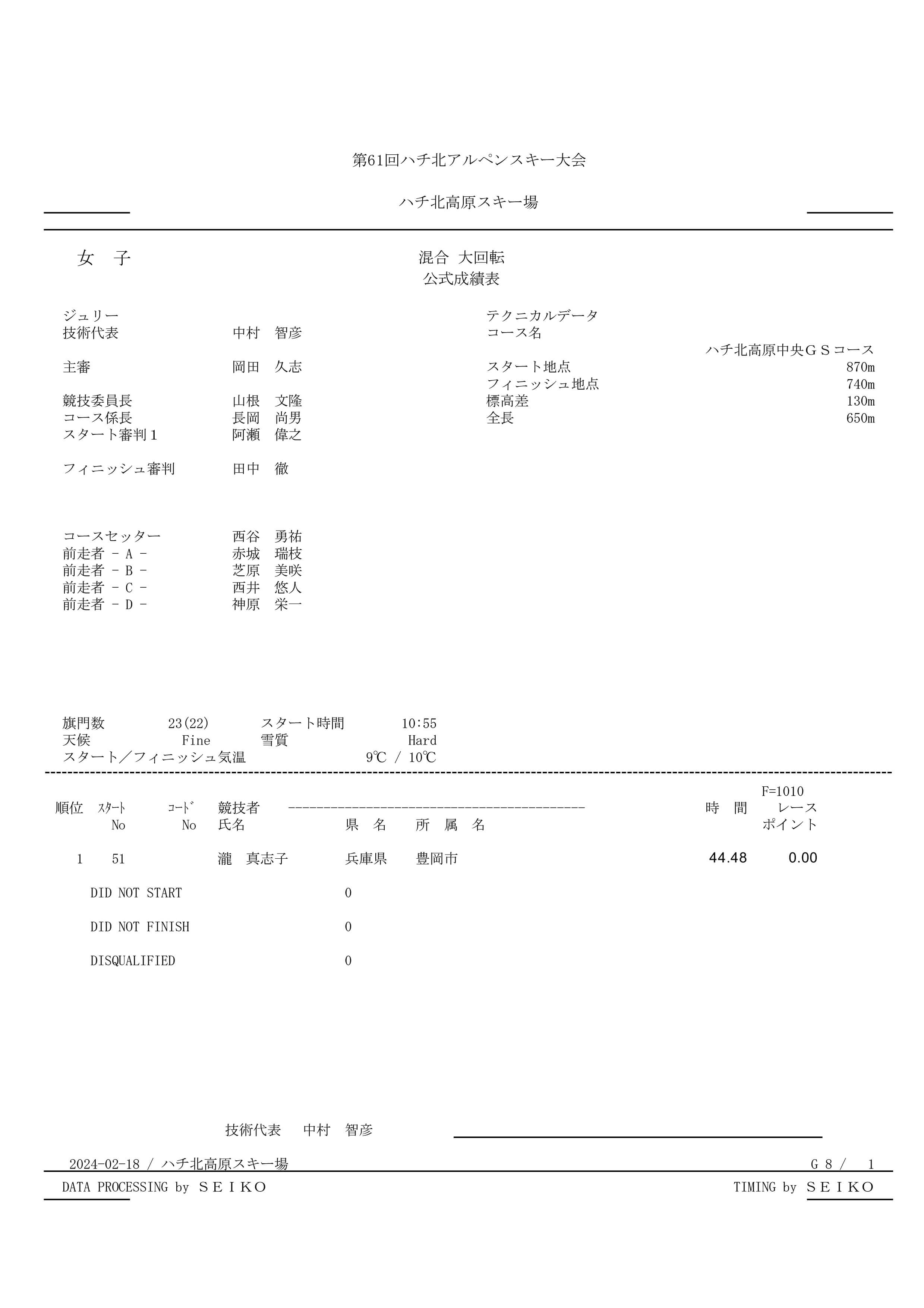

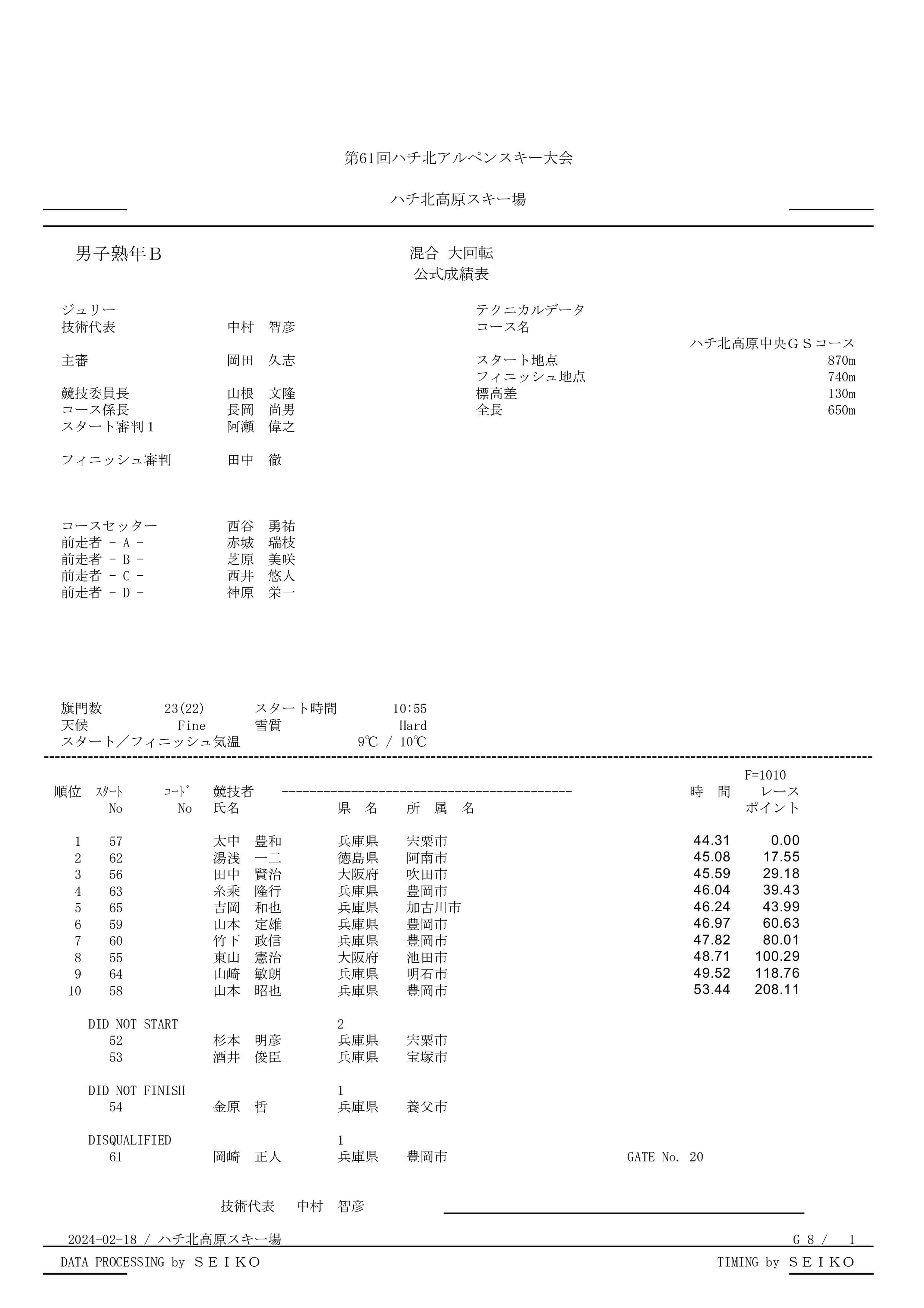

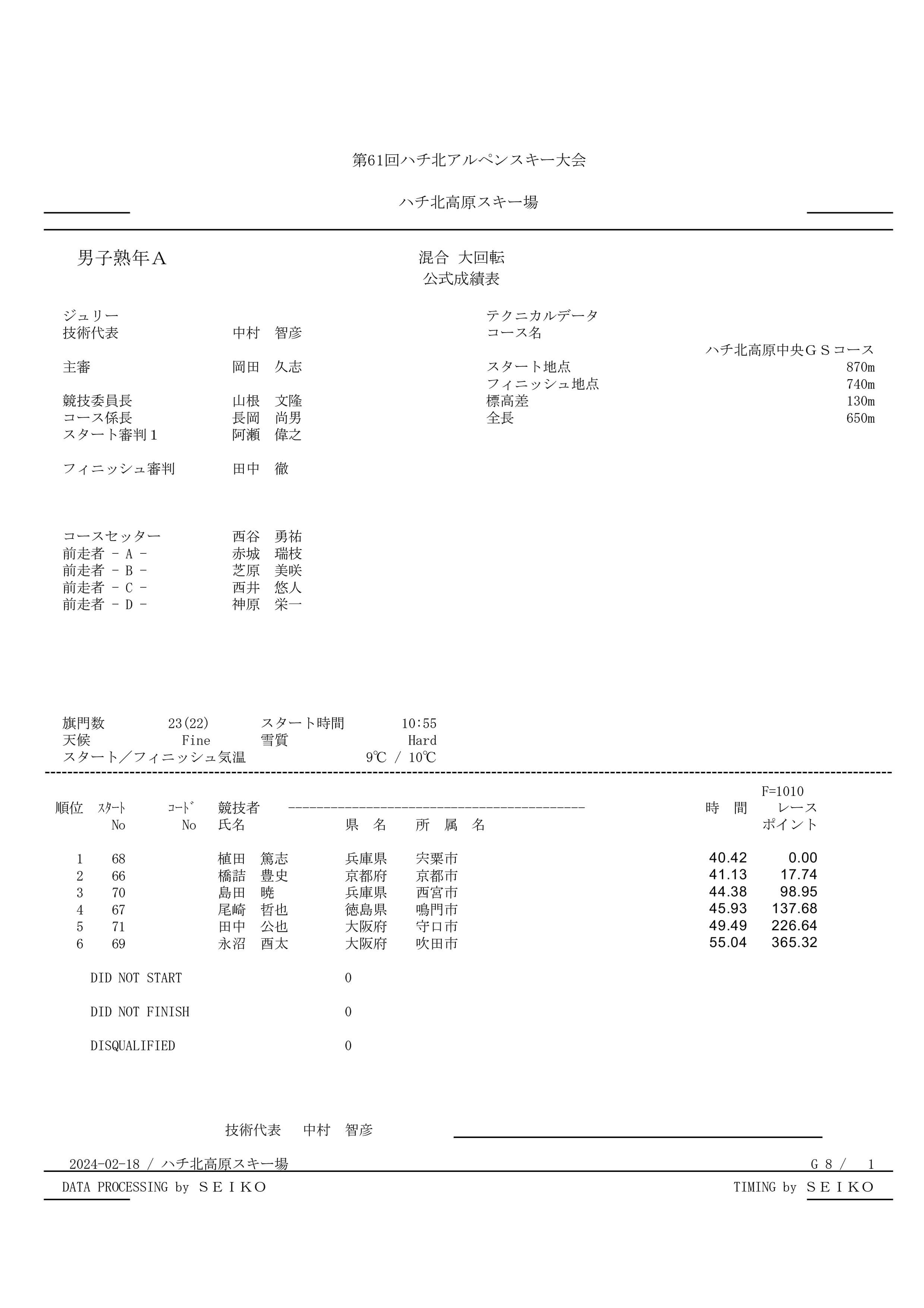

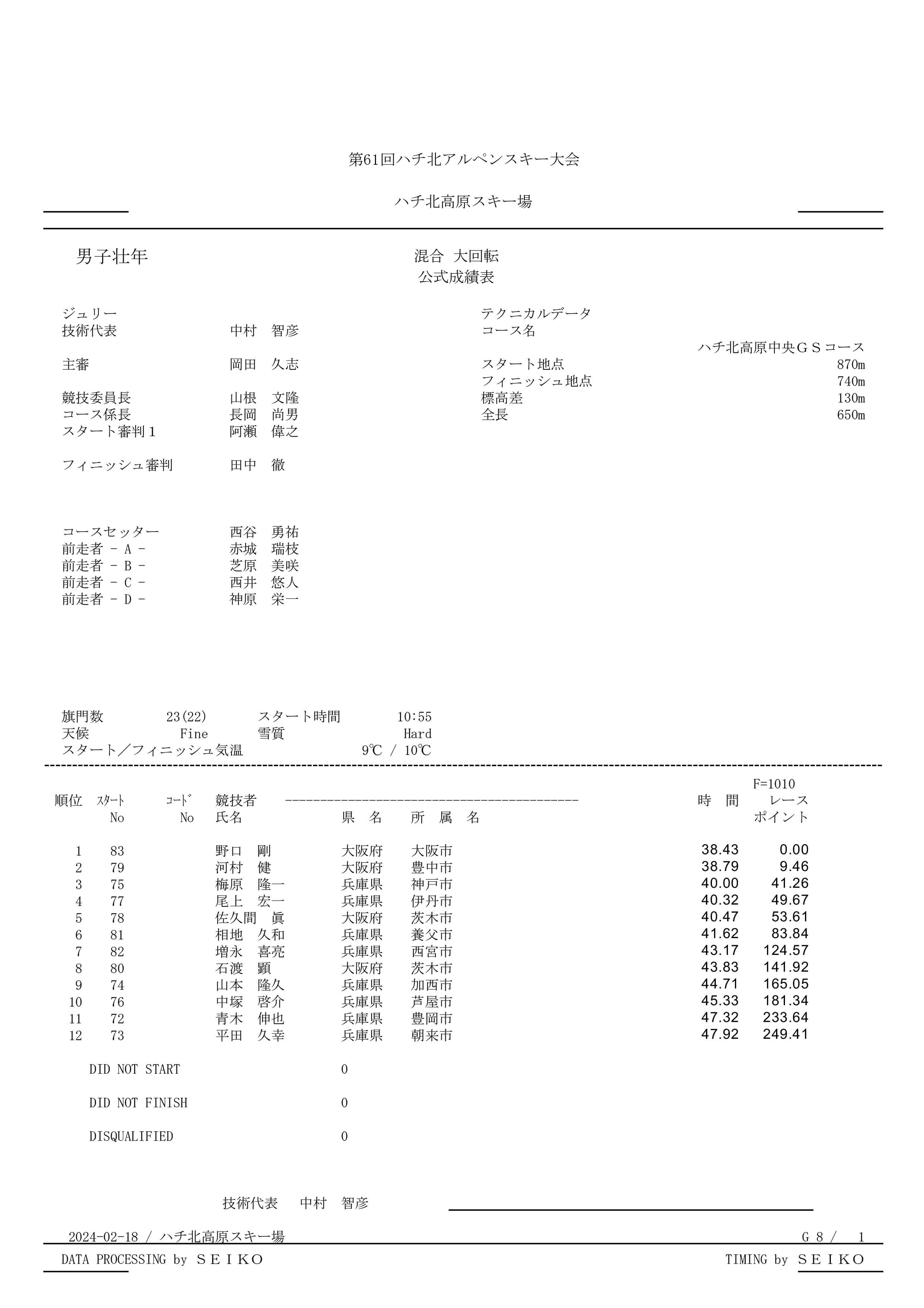

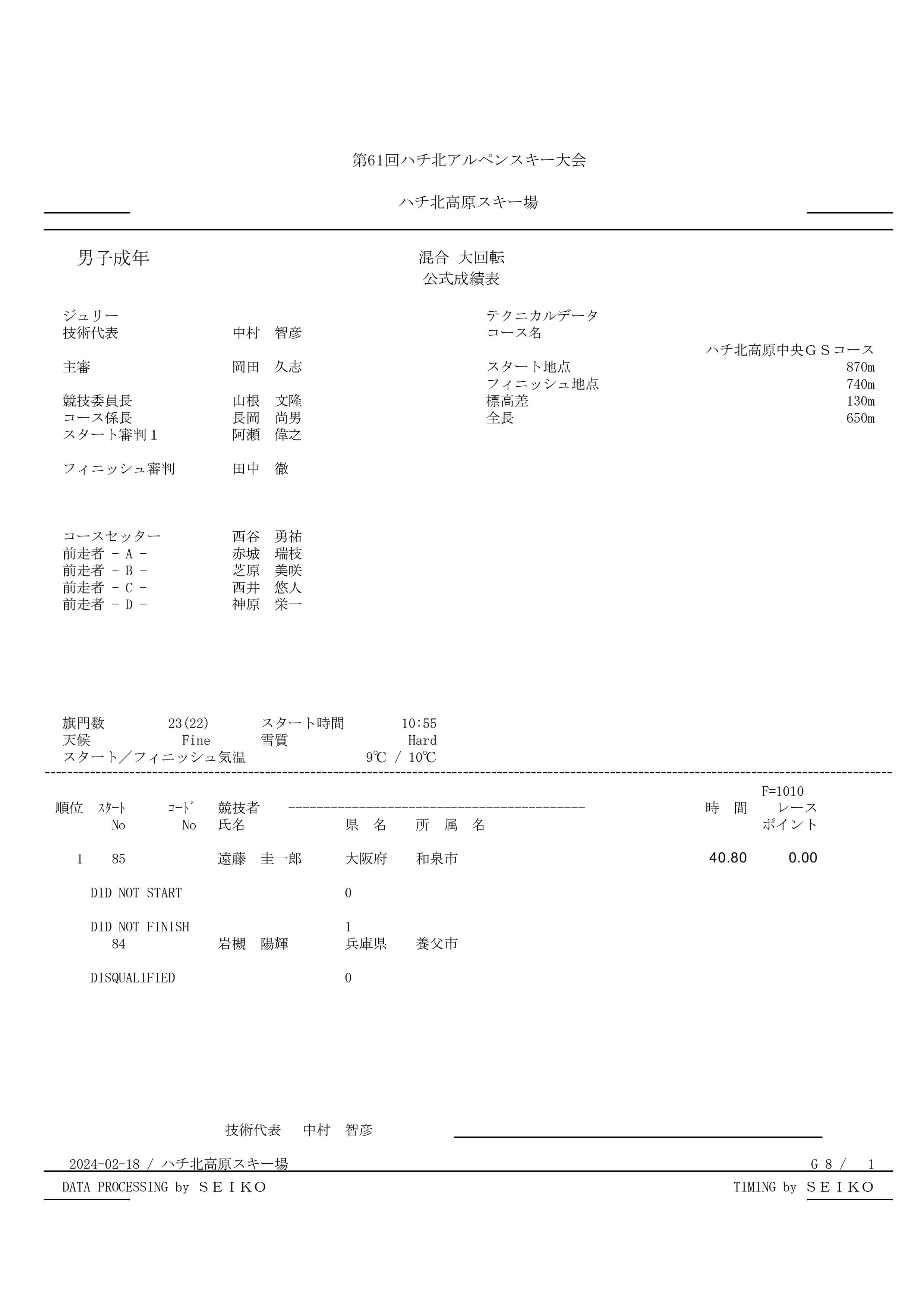

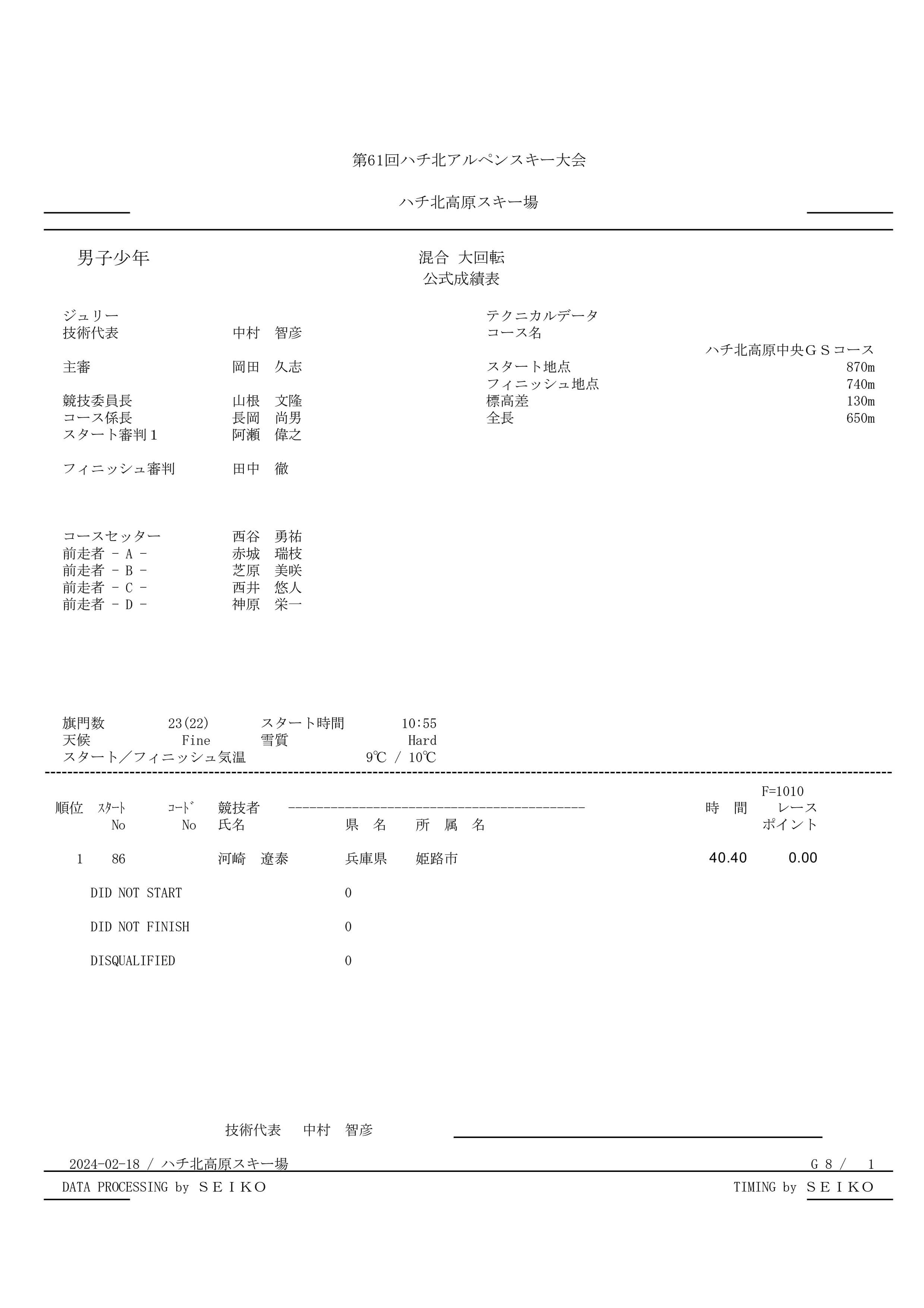

【結果発表】第61回ハチ北アルペンスキー大会 2024年2月18日2024/02/18

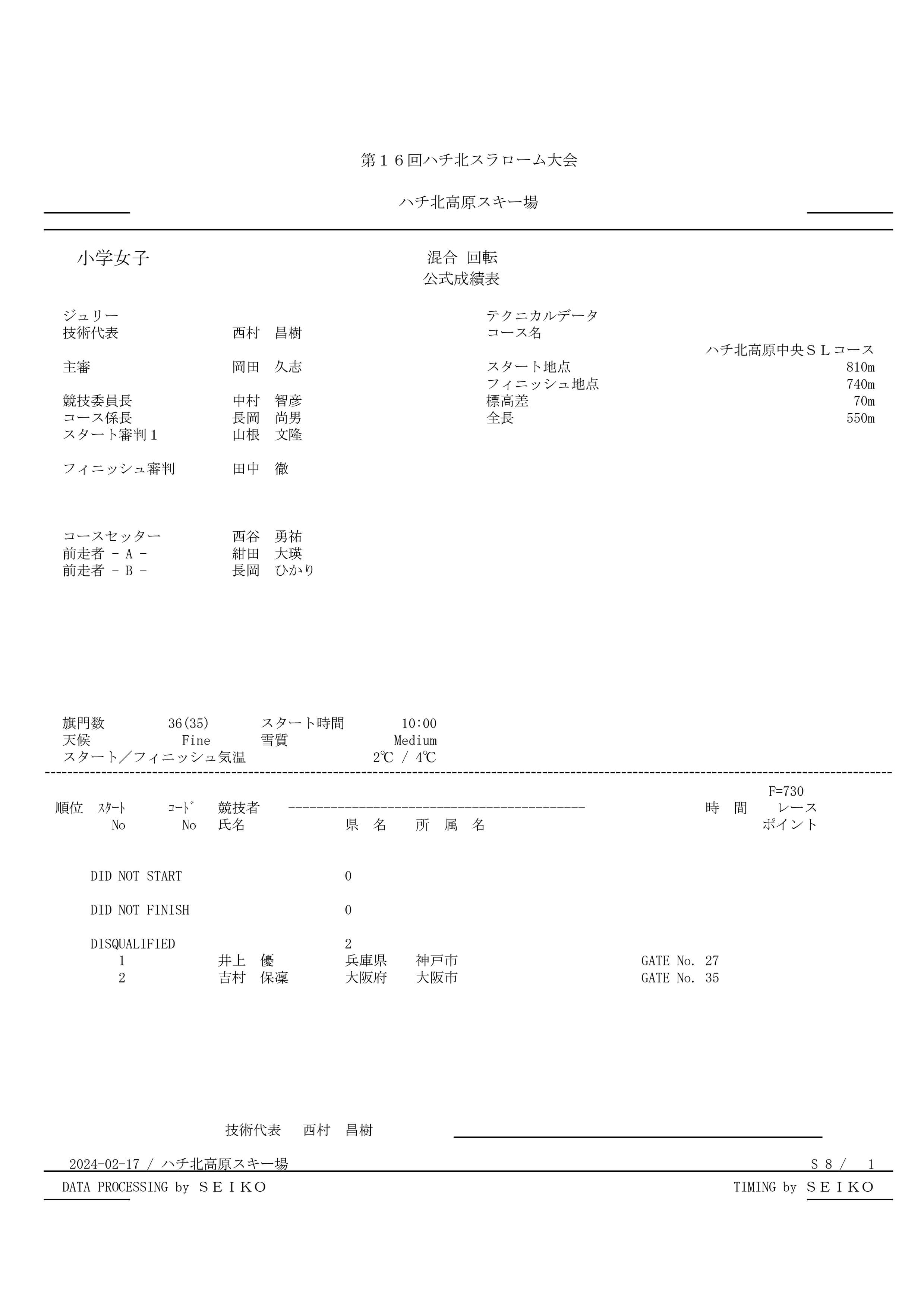

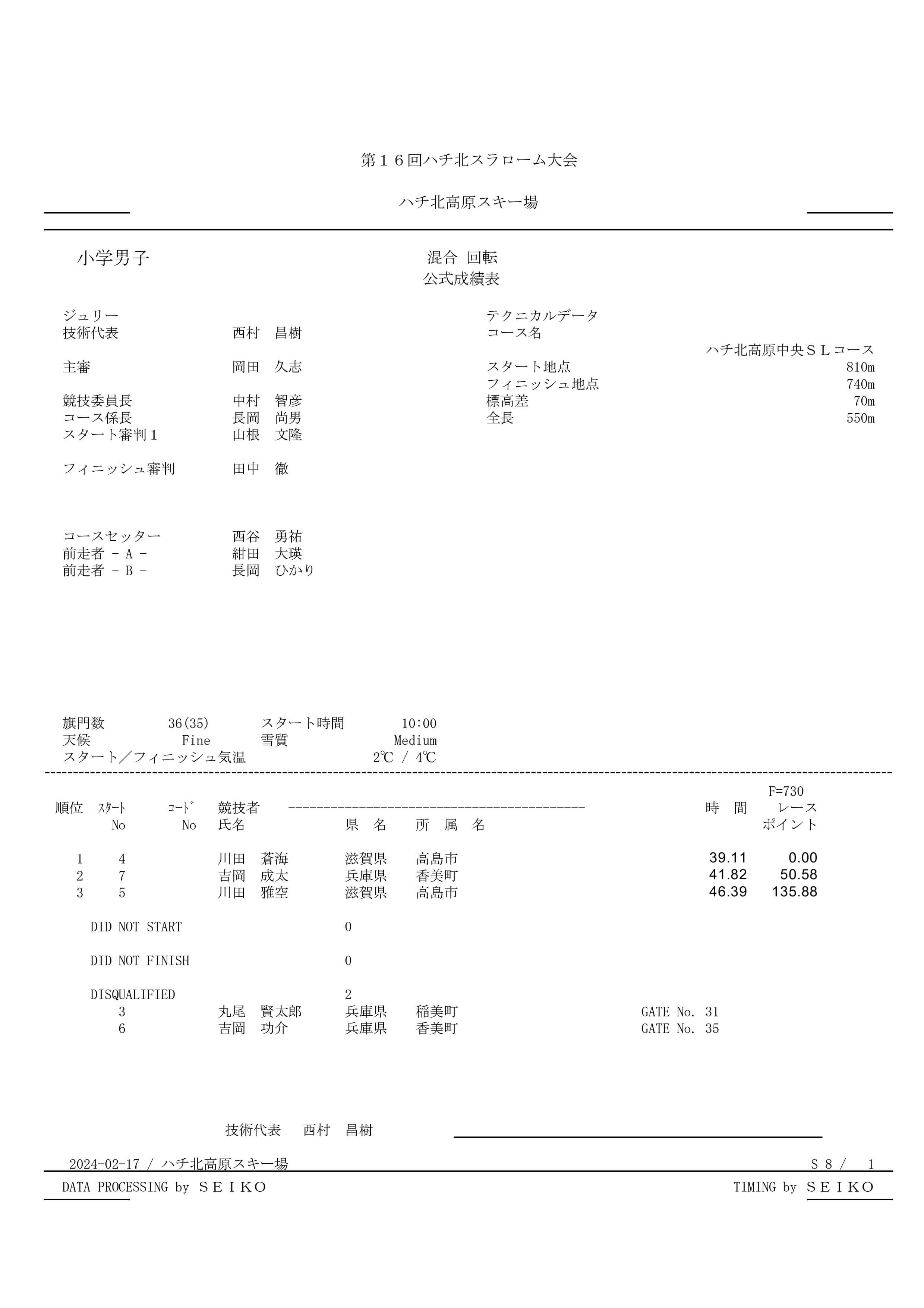

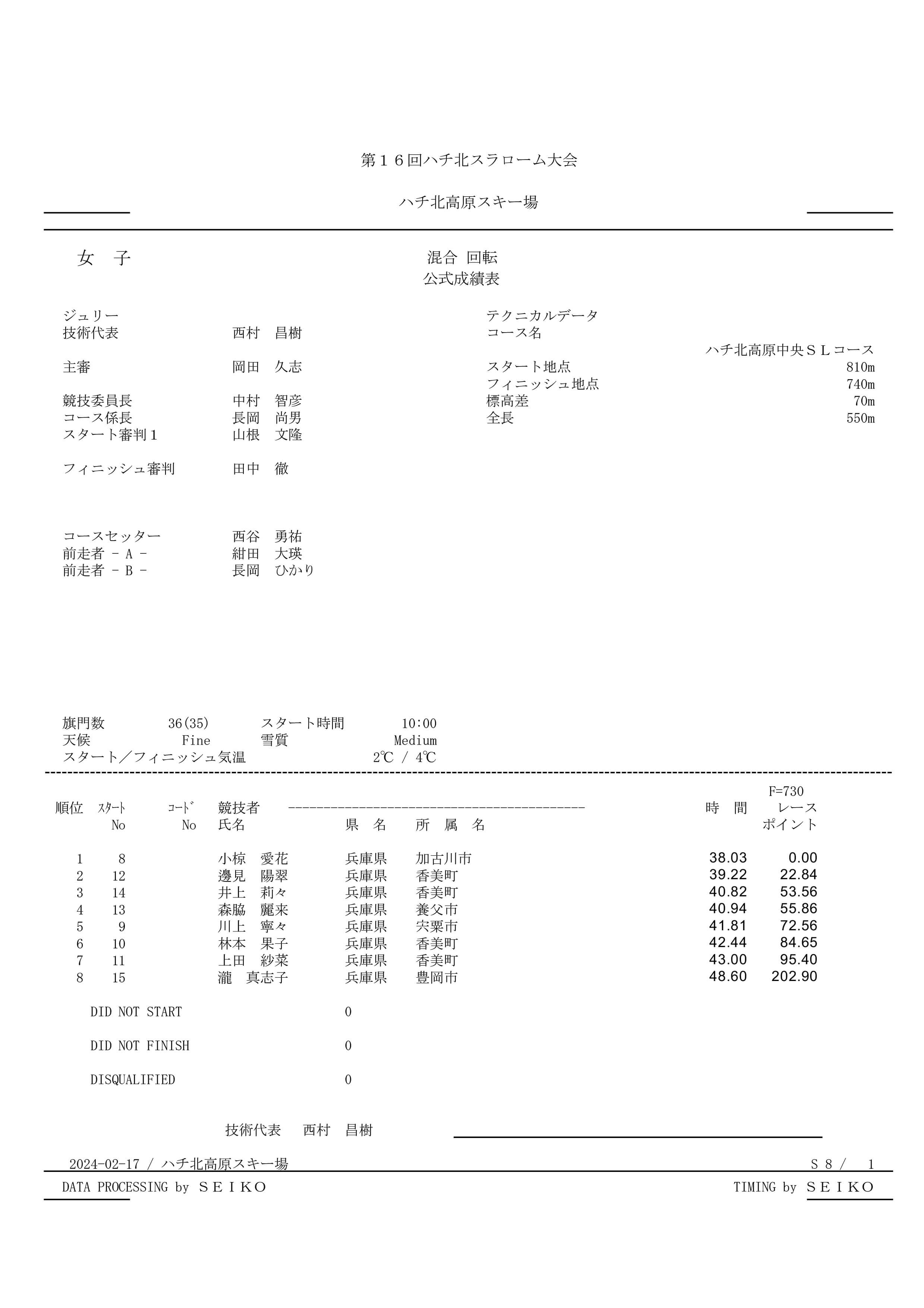

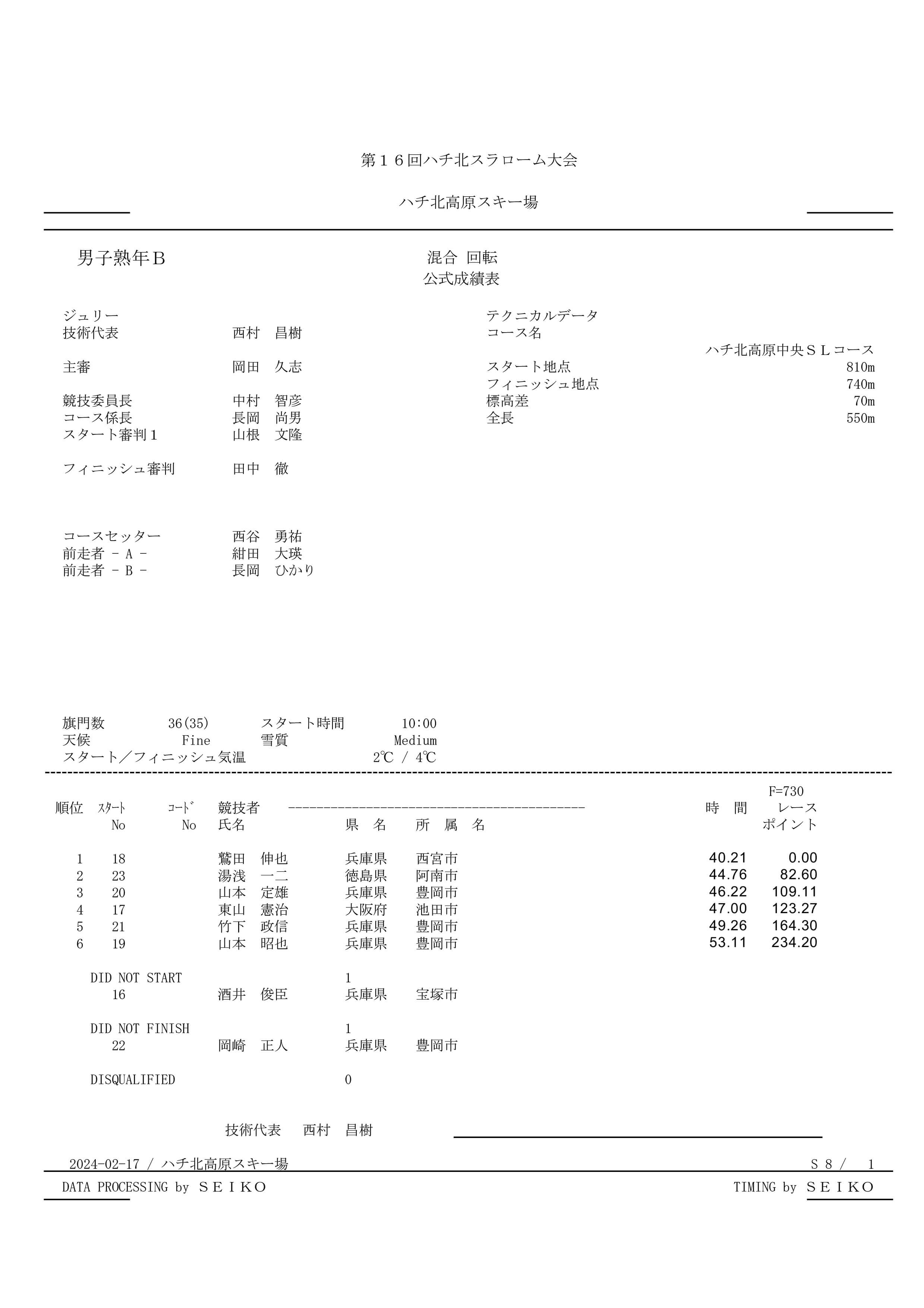

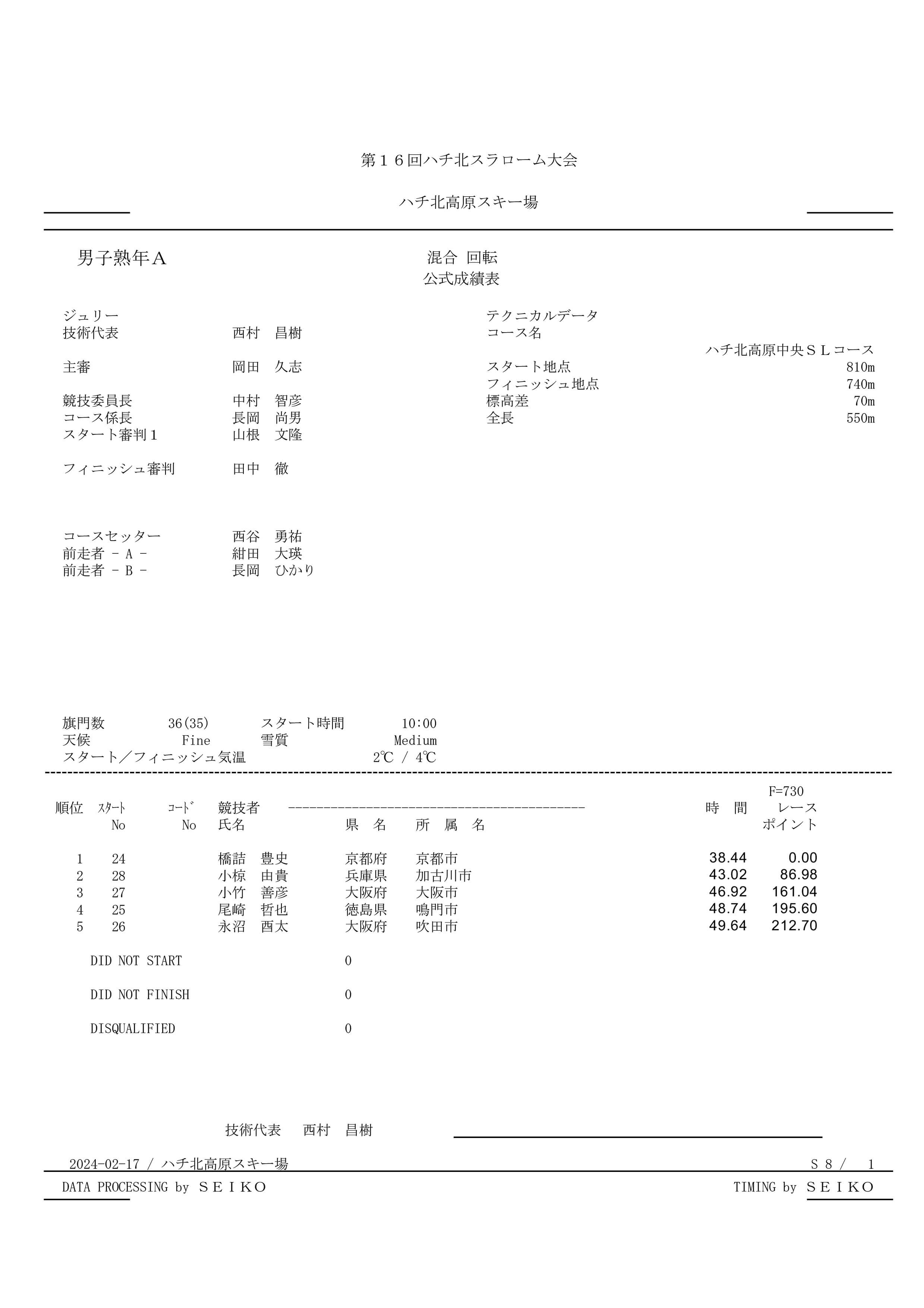

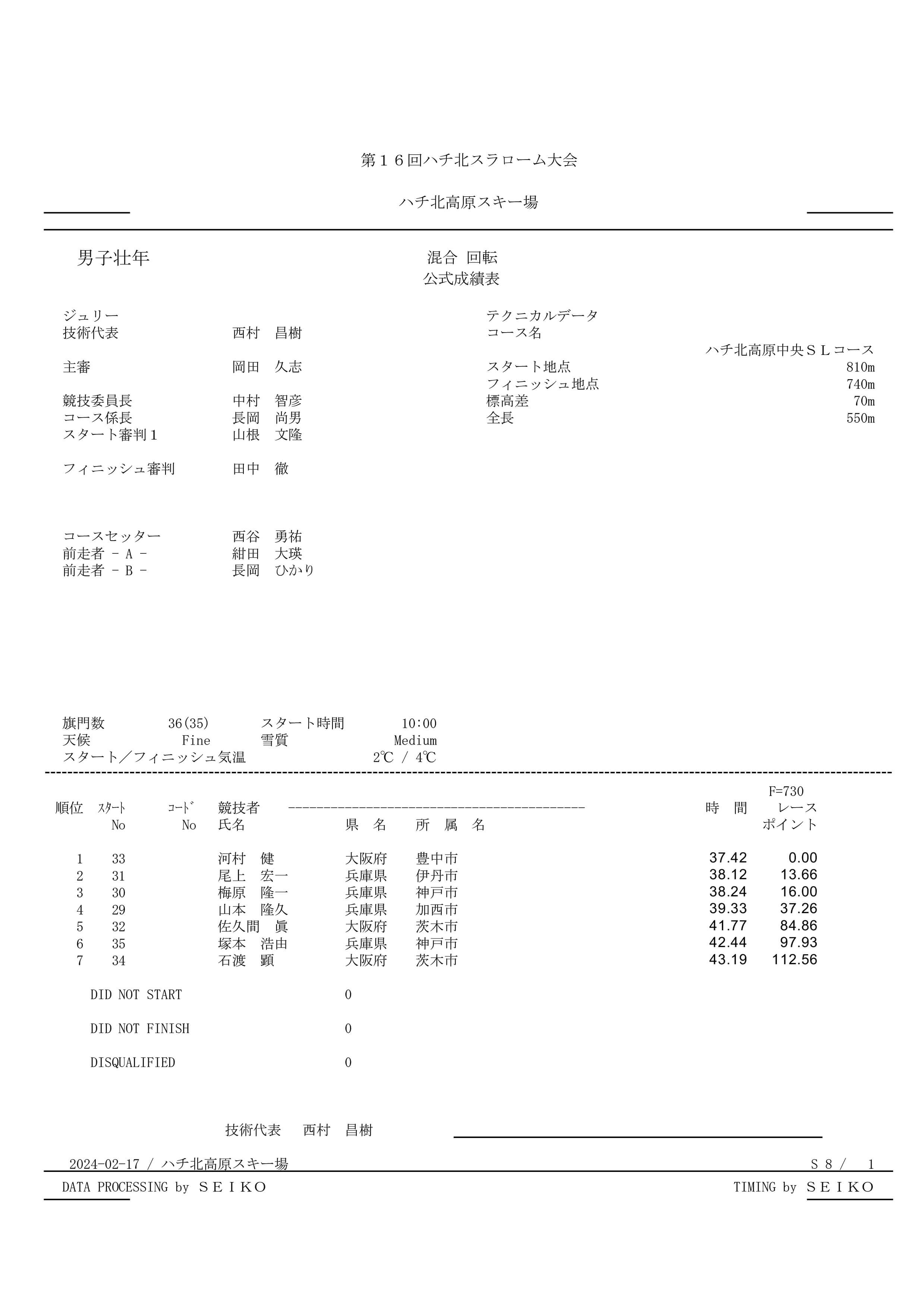

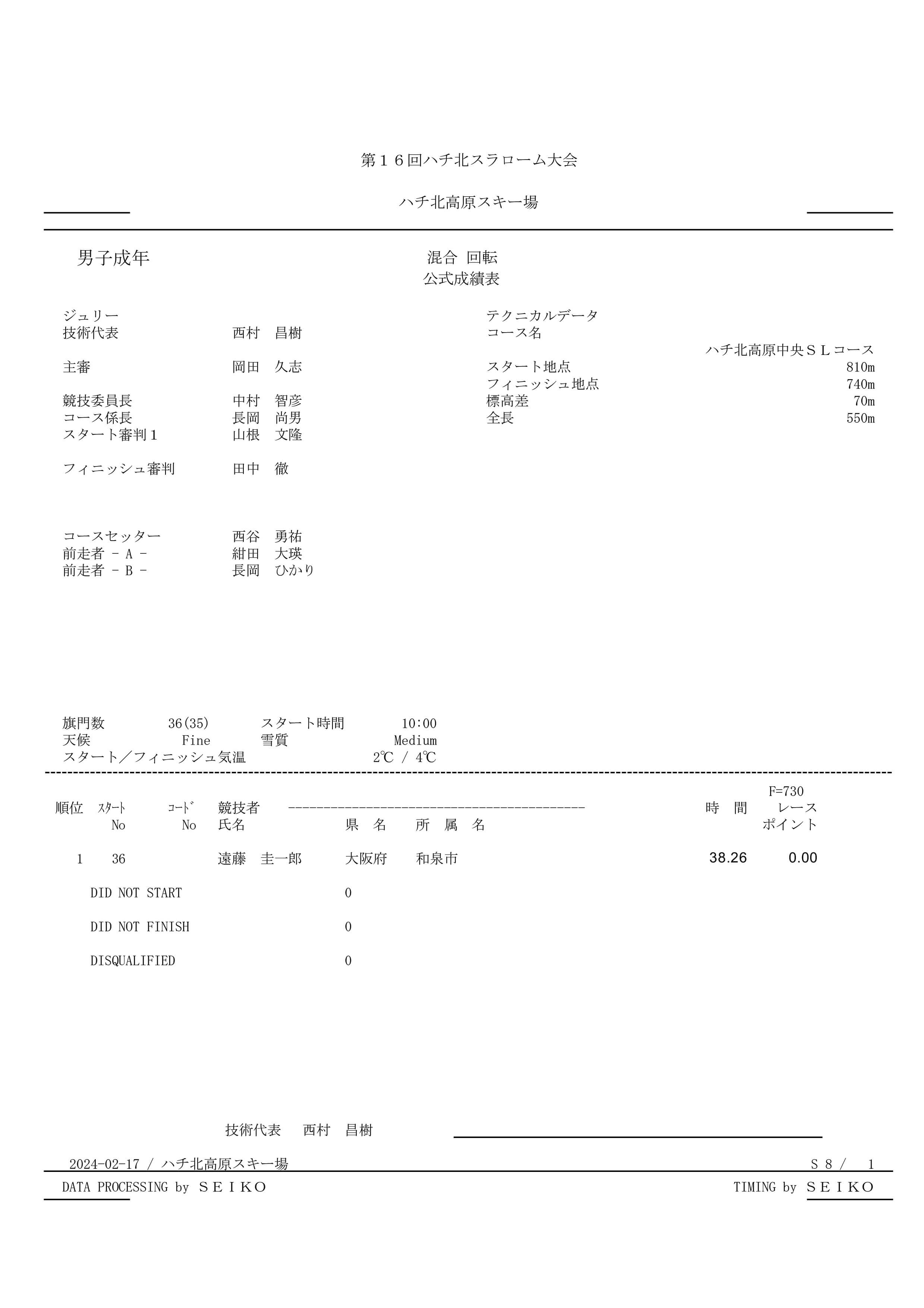

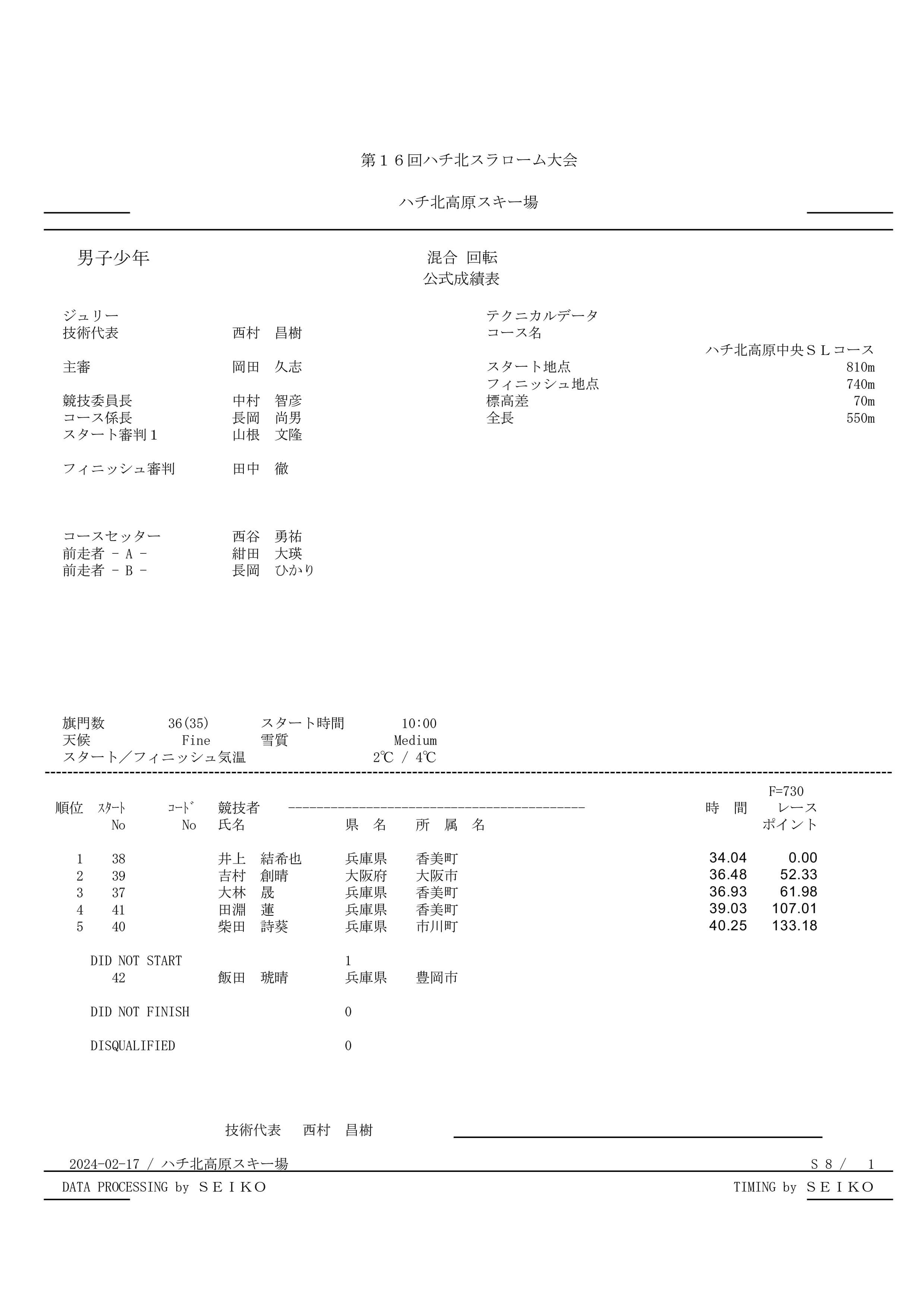

【結果発表】第16回ハチ北スラローム大会 2024年2月17日2024/02/17

2024年2月17日 ハチ北高原スキー場

第16回ハチ北スラローム大会

結果発表

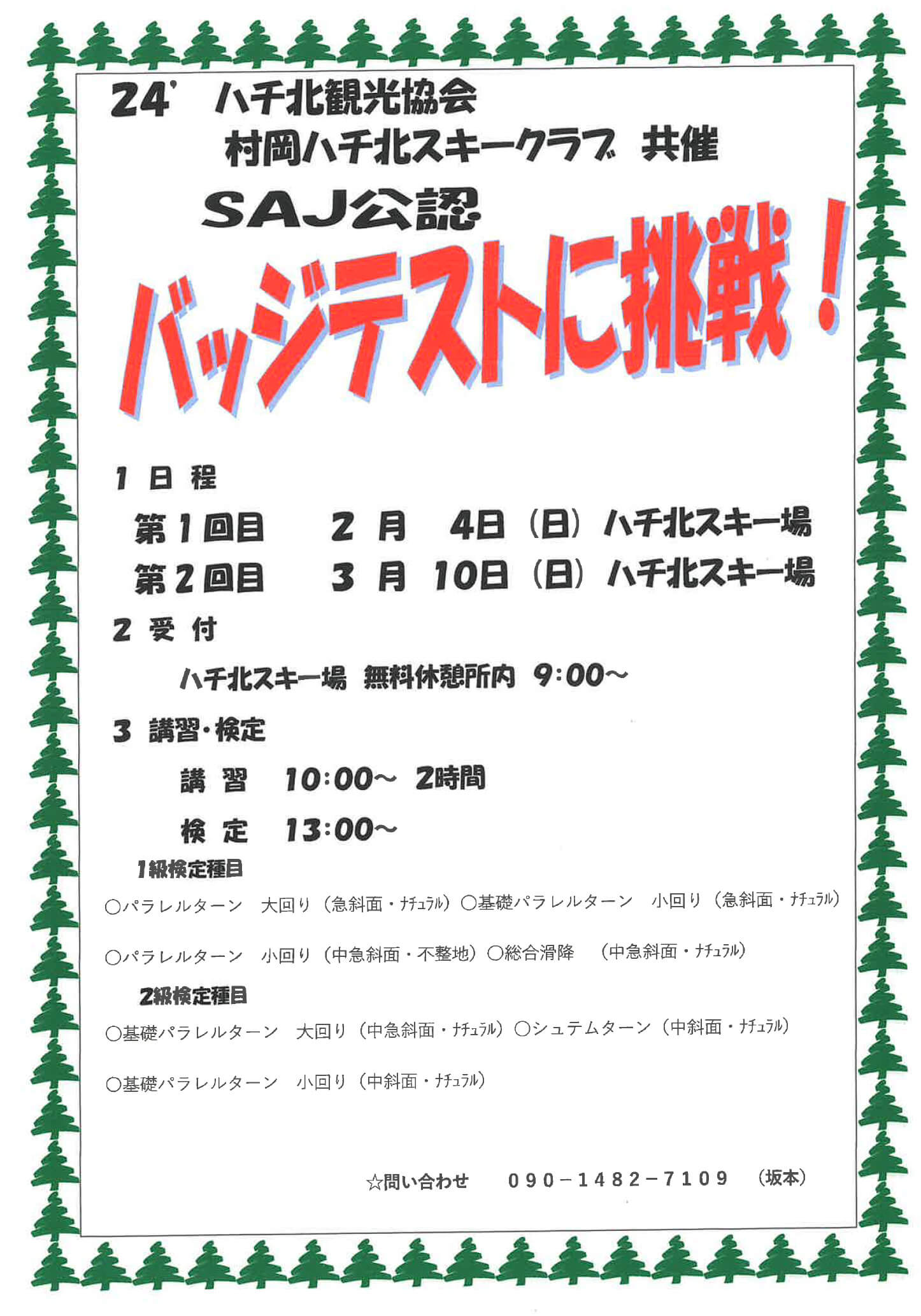

SAJ公認バッジテスト開催2024/02/08

2024年3月10日(日)9:00〜

ハチ北観光協会、村岡ハチ北スキークラブ共催のSAJ公認バッジテストを今年も開催します!ぜひご参加ください♪

日程

3月10日(日) ハチ北スキー場

受付

ハチ北スキー場 無料休憩所内 9:00~

講習・検定

- 講習 10:00〜 (2時間)

- 検定 13:00〜

種目

- 1級検定種目

- パラレルターン・大回り:ナチュラル・急斜面

- 基礎パラレルターン・小回り:ナチュラル・急斜面

- パラレルターン・小回り:不整地・中急斜面

- 総合滑降:ナチュラル・総合斜面

- 2級検定種目

- 基礎パラレルターン・大回り:ナチュラル・中急斜面

- シュテムターン・小回り:ナチュラル・中急斜面

- 基礎パラレルターン・小回り:ナチュラル・中急斜面

問い合わせ

090-1482-7109 (坂本)

1月4日(木)よりハチ北高原スキー場の営業を一時休止することになりました2024/01/04

平素より格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

積雪不足のため、本日2024年1月4日(木)よりハチ北高原スキー場の営業を一時休止させていただくこととなりました。

今後、ゲレンデの状況が回復次第再開予定とのことです。

お知らせは、

ハチ・ハチ北スキー場公式WEBサイト https://hachi-hachikita.co.jp

および公式Instagramアカウント @hachihachikita

また、当ハチ北観光協会アカウント @hachikita.view でも行って参りますので適宜ご確認いただけますと幸いです。

お問い合わせに関しましては、

■スキー場、リフトに関して

鉢伏開発観光株式会社(0796-96-0201)

■駐車場に関して

ハチ北観光協会(0796-96-0732)

までお寄せください。

お客様方にはたいへんご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

今後とも、ハチ北高原スキー場、およびハチ北観光協会を何卒よろしくお願いいたします。